C’era un regno avvolto dal sole e dai colori del Sud, destinato a scomparire. E una giovane donna, Maria Sofia di Wittelsbach, sorella di Sissi, attraversò mari e terre sconosciute per diventare regina di un popolo che non conosceva, ma che avrebbe amato fino all’ultimo respiro.

Il viaggio verso Bari non era solo un cammino nuziale: segnava l’inizio di un destino intrecciato di gloria, coraggio e dolore. Ogni onda che lambiva la nave portava con sé la promessa di un regno prossimo ai suoi ultimi bagliori. Maria Sofia morì a Monaco di Baviera il 19 gennaio 1925. Ma come un’eco tra vicoli e castelli del Sud, la sua memoria resiste: una luce che non si spegne, un destino che sfida il tempo.

GIOVINEZZA E DESTINO

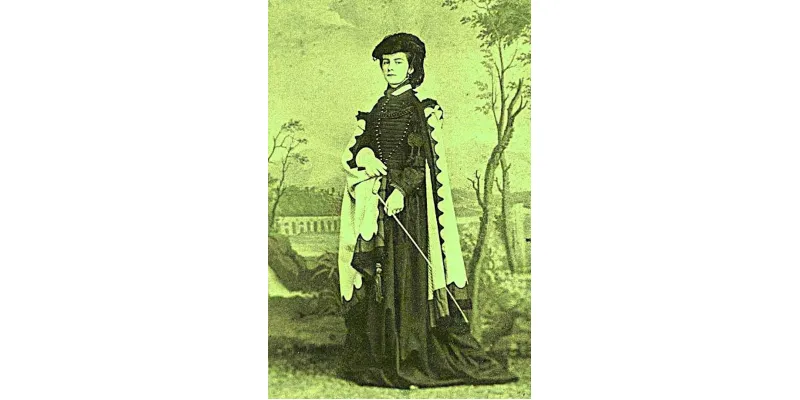

Maria Sofia nacque nel 1841 a Possenhofen, in Baviera. Sorella dell’imperatrice Elisabetta, condivideva la bellezza ribelle e l’amore per la libertà. A diciott’anni sposò Francesco II di Borbone, erede al trono delle Due Sicilie.

Il viaggio verso Bari fu accolto con festa: bandiere al vento, campane in festa, strade gremite di gente. Ma nelle sale del potere si percepiva già un’ombra: l’avanzata piemontese. Durante una sosta a Foggia, un pranzo per ventiquattro ospiti celebrava la vicinanza alle terre del Sud: dolci francesi preparati dallo speziale Giuseppe Colaminè, pesci e frutti di mare freschi, olio di Sant’Agata di Puglia, vino del Gargano e di San Marco la Catola, ogni portata parlava di radici e rispetto. Pochi mesi dopo, quel tempo di speranza si infranse.

GAETA: IL CUORE DEL CORAGGIO

Nel 1860, lo sbarco dei Mille segnò l’inizio della fine. Maria Sofia non fuggì. Seguì il marito a Gaeta, ultimo baluardo borbonico. Il mare era cupo e le mura tremavano sotto il fuoco dei cannoni. Tra bombe, fame e malattia, la regina percorreva instancabile le strade della città assediata, distribuendo pane, acqua e parole di conforto. Guardava i soldati negli occhi e li chiamava per nome.

Cronisti e nemici rimasero stupiti. Un ufficiale piemontese annotò: “Non ho mai visto tanto coraggio in un corpo così esile. Ella ha più cuore di tutti i suoi generali messi insieme”.

Quando Gaeta cadde, il regno finì. Ma la dignità rimase intatta.

REGINA GUERRIERA E MADRE DEL SUD

Maria Sofia non fu solo una sovrana caduta. Fu l’incarnazione dell’identità, della forza morale e della resistenza che non si piega mai. Camminava tra le mura di Gaeta come una guerriera invincibile, consolava i feriti come una madre ardente e difendeva la dignità del Sud con la potenza della verità. Giovanissima sposa di Francesco II, giunse a Napoli con grazia, coraggio e determinazione. Durante l’assedio, marciava tra i soldati, dormiva tra i feriti e infondeva coraggio in chi tremava di paura. Non comandava con titoli: comandava con l’esempio. Non chiedeva fedeltà: la meritava.

In quel mare di silenzio e distruzione, Maria Sofia rimaneva un faro acceso nella notte, una luce che resiste al buio della storia. Custode delle memorie, testimone della dignità del Sud e vigile contro ogni oblio, leggeva la storia non come destino inevitabile, ma come battaglia da combattere ogni giorno. Difendeva chi custodiva l’onore collettivo, apriva archivi dimenticati, sosteneva la cultura e le tradizioni meridionali, denunciando la sottrazione delle ricchezze materiali e intellettuali.

Quando le fu proposto un compromesso attraverso la rinuncia del marito, Francesco II di Borbone rispose con fermezza: «Il mio onore non è in vendita». Aveva perso il trono, ma non i valori.

Le lettere e le cronache di Maria Sofia raccontano un’anima indomita. Scriveva: “Ai Re non rimane ormai che il prestigio del fasto e se fanno la vita dei piccoli borghesi, come Vittorio Emanuele, è naturale che a qualche piccolo borghese loro suddito venga l’idea di prenderne il posto”. Descriveva la cosiddetta “guerra del brigantaggio” come la generosa rivolta degli umili contro il regime piemontese e proclamava con ardore: “Piuttosto che stare qui, amerei morire negli Abruzzi in mezzo a quei bravi combattenti”.

Ogni parola di Maria Sofia è un grido di appartenenza, un richiamo alla dignità, un invito a resistere e a difendere un’identità che qualcuno voleva cancellare. Lei non è solo una regina caduta. È leggenda. È resistenza. È una luce che sfida il tempo e continua a ispirare chi non si arrende.

STRAPPATE, RADICI INESTIRPABILI

Il Sud tra oblio e rinascita: storie, tradizioni e identità ferite dal tempo e dalla storia

Ci fu un tempo in cui al Sud provarono a strappare le radici. La storia ufficiale tentò di ridurlo a periferia, a nota a margine, a “fatal ’60”. Ma quanto più profonde furono le ferite, tanto più profonde rimasero le radici.

Ferdinando II non disdegnava di partecipare alla fiera di Foggia e spesso vi si recava personalmente, acquistando prodotti locali. Nel 1844 emanò un decreto che imponeva di certificare l’origine dell’olio di oliva pugliese, allora esportato in tutto il mondo. Chi avrebbe immaginato che oggi si sarebbe discusso così tanto di tracciabilità?

L’esilio non piegò Maria Sofia, ultima regina e simbolo del Mezzogiorno. Tra Roma, Parigi, Vienna e Monaco, continuò a difendere con ostinazione la memoria del Sud, sostenendo gli ex soldati borbonici, le cause cattoliche e scrivendo lettere intrise di passione e resistenza morale.

LA FRATTURA DEL “FATAL ‘60” E LA DAMNATIO MEMORIAE

Innumerevoli e variegati prodotti caratterizzavano il Regno: i liquori “stomatici” di Rodi Garganico (esportati, un manifesto del 1856 li definiva “ad uso Greco”); l’esportazione di grano, olio e mais, di cui il Sud era primo produttore, destinato sia al mercato di Milano sia al porto di Trieste; la produzione del cotone a Lucera (attestata nel 1846), sia di Siam sia quello erbaceo detto paesano; cereali e legumi (oggi in corso di recupero), vitigni (impressionante il numero), frutta e ortaggi di tutti i tipi, compresi i pomodori.

Tra la frutta primeggiavano i meloni di pane (coltivati a San Severo, Lucera e Torremaggiore, detti “paraboli”). Pane e pasta venivano preparati specificando il nome della farina di origine. I formaggi erano innumerevoli: dal caciocavallo alle provature (provole di bufala, detti anche “fior di latte”, attestati nell’Assisa di Lucera) fino al cosiddetto “cacio raviggiuolo” di Castelluccio Valmaggiore.

L’allevamento autoctono forniva carne ovina, suina, caprina e bovina: l’Assisa di Foggia attesta che la popolazione consumava la pregiata carne di manzo detta lacerto, filetto e costata. Ma non si trattava di un lusso per pochi: il consumo di carni di qualità, a prezzi accessibili, era generalizzato e alla portata dell’intera popolazione.

Relativamente alla Capitanata, un primato da sottolineare era l’allevamento dei cavalli: il sig. Gaetano Varo di Troia possedeva un allevamento di oltre 400 cavalli in località Montearateo (Montaratro), per la maggior parte scelti tra le giumente di S.M. Ferdinando II, appartenenti alle celebri razze di Cardito e di Persano. Questa attività, oltre a rappresentare un vanto per l’intero Regno, mostrava come la ricchezza produttiva non fosse limitata all’agricoltura ma sapesse esprimersi anche in campi legati al prestigio, alla tradizione e alla selezione zootecnica di alto livello.

Tutto questo ci parla di una straordinaria ricchezza agroalimentare, di una biodiversità unica e di un sapere contadino radicato nella terra, capace di trasformarsi in cultura, identità e sostentamento per intere generazioni.

Dopo il 1861, però, prese forma una vera strategia di eradicazione culturale, condotta con metodo e determinazione, che minò in profondità il tessuto civile e spirituale del Mezzogiorno. Conventi e monasteri furono soppressi, le biblioteche smembrate o disperse, opere d’arte e archivi trasferiti, venduti o abbandonati. Scuole e università vennero riforgiate secondo criteri estranei, cancellando le tracce della storia borbonica e dei legami culturali locali. Strade, piazze e monumenti furono rinominati o reinterpretati, tradizioni secolari scoraggiate, società culturali sciolte o cooptate.

Attività produttive e commerciali furono depauperate o trasferite al Nord, privando il Mezzogiorno della propria autonomia economica e delle sue eccellenze storiche.

Nel frattempo, la Nuova Italia Unificata avviò trasformazioni radicali: l’arrivo di Giacomo Bombrini, direttore della Banca Nazionale, segnò l’inizio di una ristrutturazione economica volta a ridisegnare il sistema finanziario e industriale di Napoli. Una riforma che si presentava come “necessaria per il progresso”, ma che finì per minare il patrimonio culturale e istituzionale costruito nei secoli dal regno borbonico. L’Istituto Topografico, l’Accademia Ercolanense e il Collegio Militare – esempi di eccellenza culturale e scientifica – furono progressivamente screditati e soppressi, sostituiti da nuove strutture allineate alla politica unitaria.

Per i napoletani fu un affronto alla loro storia e tradizione. La nuova classe politica, con Cavour e Garibaldi in prima linea, apparve non solo interessata a consolidare il potere, ma anche a spezzare l’eredità storica di una monarchia che – pur con i suoi limiti – aveva cercato di restare vicino al popolo.

Non fu solo impoverimento materiale: fu uno strappo identitario. Ciò che era ricchezza di un popolo – come la mortadella di Amatrice o il riso di Napoli e dell’Abruzzo, attestati nell’Assisa di Lucera (1856); mentre nell’Assisa di Peschici è registrato come “riso di Regno”; e il Foglio commerciale di Milano (1838) menziona come esportazione il “riso detto di Puglia”, prodotto in specifiche zone, e quindi diverso dal riso prodotto a Napoli e in Abruzzo (e, per correttezza, va ricordato anche il riso di Sicilia) – venne progressivamente separato dal contesto originario.

Senza parlare di quegli arenili, un tempo specchio di una biodiversità che sfamava migliaia di famiglie: oggi simbolo di degrado ambientale, speculazioni edilizie, inquinamento del mare e deturpamento paesaggistico.

Oggi, molte di queste realtà – frutto di secoli di storia meridionale – sono celebrate come “prodotti di rilevanza nazionale”, spesso occultando (volontariamente o no) le loro autentiche radici duosiciliane.

Questo processo colpì la memoria stessa del Sud: una damnatio memoriae, non come effetto collaterale, ma come precisa volontà politica di sottrarre al Mezzogiorno la dignità della propria storia e, con essa, la coscienza del proprio valore.

L’onda lunga di quell’eradicazione si sente ancora: stereotipi, marginalizzazione, una narrazione nazionale monca, che relega il Sud a periferia invece di riconoscerlo culla di civiltà. Intere comunità vennero spezzate: milioni di meridionali emigrarono, lasciando paesi svuotati, tradizioni interrotte, famiglie divise. Tutto sembrò ricondurre al “fatal ’60”: la speranza in esilio, il pane in lontananza.

OGGI: TRA MIRAGGI E RISCATTO

Ancora oggi, le comunità meridionali cercano incessantemente opportunità di riscatto, ma troppo spesso i risultati si rivelano deludenti. Bandi e incentivi calati dall’alto producono effetti evanescenti, come miraggi nel deserto, contribuendo a indebolire le tradizioni locali — quella trama viva di usi, costumi e saperi che per secoli ha custodito l’anima del Sud.

In un mondo che livella le differenze, diventa cruciale riappropriarsi della propria identità: non con nostalgie sterili, ma valorizzando creativamente le storie e le tradizioni che hanno modellato i secoli. La storia di un popolo non si misura in cifre o bandi: è memoria, dignità, cultura condivisa. Tentare di sostituirla con politiche fredde equivale a svuotare le comunità del loro respiro vitale.

Turismo e politiche di sviluppo possono aiutare, ma non devono diventare l’unico motore. L’inseguimento cieco di opportunità “a progetto” ha già prodotto una drammatica perdita dell’anima comunitaria, riducendo le tradizioni a folclore da vetrina.

Eppure il Sud possiede ancora le chiavi del proprio riscatto.

EREDITÀ CHE NON SI SPEGNE

Nella solitudine della vecchiaia, Maria Sofia rimase l’anima viva di un popolo dimenticato, ultimo baluardo di una memoria che tempo e politica volevano soffocare. Non era più regina, ma madre spirituale di un’identità dispersa. Negli ultimi anni si spogliò del ruolo ufficiale e diventò testimone silenziosa ma indomita di un Sud orgoglioso, colto e tradito. Sapeva che la monarchia non sarebbe tornata, ma la memoria non può essere cancellata dai cannoni: continuò a ispirare generazioni di meridionali, emigranti, intellettuali e semplici cittadini.

Il 19 gennaio 1925 morì in una piccola abitazione di Monaco, povera di beni ma ricca di amore ricevuto e dato. Aveva chiesto funerali semplici, ma la notizia fece il giro d’Europa: per Napoli e il Mezzogiorno, la sua morte fu come la fine di un’epoca che non voleva morire.

Il suo corpo fu sepolto accanto a Francesco II nella Cripta Imperiale di Vienna, ma il suo spirito era già entrato nella leggenda. Non fu soltanto l’ultima regina delle Due Sicilie: fu la prima donna moderna del Sud, libera nel pensiero, indipendente nella volontà, fiera nella sventura.

Ancora oggi molti la ricordano con commozione: saggi, film, poesie e statue le sono stati dedicati non per nostalgia sterile, ma per giustizia storica. Perché Maria Sofia non fu mai vinta: nella sua figura si specchiano fierezza, dolore e onore di un Sud dimenticato ma mai rassegnato.

A cento anni dalla sua morte, Maria Sofia non appartiene più solo alla storia: è leggenda. Un monito eterno: si può perdere tutto senza perdere dignità e lealtà. Ricordarla non è nostalgia: è giustizia. È ridare voce a chi fu messo a tacere, onorare chi non si piegò, ricucire l’Italia sulla memoria, non sulla menzogna.

Ancora oggi il suo nome affiora nei ricordi delle nonne, nelle canzoni popolari, nelle fotografie sbiadite: la regalità non si misura con i titoli, ma con il cuore.

A Gaeta, si racconta che nelle sere di tempesta il vento porti il sussurro di una voce tedesca fusa all’accento napoletano, e l’eco di un passo leggero con un secchio d’acqua e un pezzo di pane. Certe anime non muoiono: restano a vegliare il popolo che hanno amato.

«Non sono più regina, ma sarò sempre vostra madre» – Maria Sofia, in una lettera ai napoletani in esilio – «Chi dimentica il Sud, dimentica Maria Sofia. Ma chi la ricorda, tiene vivo un popolo intero».

CONCLUSIONE: DAL MITO ALL’AZIONE

Restituire dignità alla storia del Sud significa rompere l’oblio, smascherare appropriazioni indebite (spesso travestite da “prodotti di rilevanza nazionale”) e ridare voce a chi non ha mai smesso di esistere.

Solo quando il Mezzogiorno sarà raccontato come cuore pulsante di identità e futuro, tornerà a brillare la sua forza autentica. Non più un Sud che sopravvive per concessione altrui, ma un Sud che si rialza, consapevole della propria memoria e fiero del proprio destino.

La vera rinascita non nasce dall’elemosina delle opportunità: nasce dalla coscienza di ciò che si è.

LUCI E OMBRE DI UN OTTOCENTO MERIDIONALE

Ma la storia non appartiene solo ai sovrani. Nel cuore dell’Ottocento, il Sud d’Italia viveva un tempo di ferite e splendori, di resistenza e celebrazione. Da un lato, l’eco delle battaglie per l’Unità, delle voci messe a tacere e delle tradizioni minacciate; dall’altro, piazze illuminate, campane in festa e un popolo che si stringeva attorno alla sua regina. In quegli anni, Maria Sofia di Baviera, ultima sovrana del Regno delle Due Sicilie, divenne simbolo di fierezza e amore per la propria terra, capace di unire la gente nella memoria e nell’orgoglio.

La sua resistenza a Gaeta nel 1860 e il suo legame con il popolo la resero figura leggendaria, più vicina alla gente che al trono. Ma quell’equilibrio fragile si spezzò. Dopo il 17 marzo 1861, il Mezzogiorno fu più conquistato che unificato. Lontano dal mito dell’Italia una e redenta, rimasero le voci spezzate di un popolo tradito, le ingiustizie sepolte nei silenzi della retorica ufficiale e le memorie di chi ancora attende riconoscimento.

La conquista militare e politica non coincise con un reale incontro culturale o sociale: il Sud subì leggi imposte, economie depredate e comunità divise, mentre le rivolte contadine – etichettate come “brigantaggio” – venivano represse con ferocia.

Eppure, tra conquiste forzate e legami indissolubili, il Meridione continuò a scrivere pagine di storia e di cuore, lasciandoci un’eredità che ancora oggi chiede di essere ricordata nella sua interezza: le ombre della politica e le luci della festa, indissolubilmente intrecciate.

Tra le macerie della memoria cancellata, resiste il desiderio di verità e giustizia: perché conoscere questa realtà è il primo passo per ricostruire un’identità meridionale consapevole, non solo sopravvissuta, ma viva e riconosciuta.

E così, dalle rovine di un passato ferito, il Sud leva ancora la sua voce: non più eco lontano, ma canto fiero. Canto di popoli che, pur traditi, non si piegarono; di città che, pur spogliate, conservarono il loro orgoglio; di cuori che, pur spezzati, continuarono ad amare. Questa è la nostra eredità: un fuoco che nessuna conquista potrà mai spegnere, un’anima che nessun silenzio potrà soffocare. Finché ci sarà chi ricorda, il Sud non morirà.

IL SUD CHE ACCOGLIE LA REGINA

C’erano giorni, nel cuore dell’Ottocento, in cui il Sud si vestiva a festa. Le piazze si riempivano di luci e stendardi, le campane suonavano a distesa, le bande intonavano melodie che si diffondevano tra vicoli e palazzi.

Non era una festa qualunque: era il giorno in cui il popolo celebrava Maria Sofia, la giovane regina che aveva conquistato cuori e fedeltà con il suo portamento fiero e lo sguardo di dolce fermezza.

Ogni città dava il meglio di sé, trasformandosi in un palcoscenico di devozione e orgoglio. Dalle cerimonie religiose ai sontuosi banchetti, dagli atti di beneficenza alle illuminazioni spettacolari, tutto parlava di un legame profondo tra la sovrana e la sua gente.

Era un legame fatto di storia, affetto e memoria, che ancora oggi riecheggia nei documenti, nei ritratti e nei luoghi che hanno custodito quella stagione di splendore.

FOGGIA, 1859: UNA CITTÀ IN FESTA PER LA REGINA

Il 1859 fu un anno memorabile per Foggia. La città, illuminata da candele e lanterne lungo le vie principali, celebrò Maria Sofia con entusiasmo travolgente.

Le autorità civili e religiose si unirono al popolo in cortei solenni, mentre le bande cittadine suonavano inni e marce che risuonavano fino alle piazze limitrofe.

I cittadini, mossi dal rispetto e dall’affetto per la regina, organizzarono distribuzioni di doni ai poveri e agli orfani, dimostrando con gesti concreti la vicinanza al trono e al simbolo della sovranità borbonica.

Le cronache raccontano di balconi adornati con drappi e fiori, di luminarie che disegnavano stelle e stemmi borbonici, di bande musicali che accompagnavano danze popolari, di riti religiosi e processioni che intrecciavano devozione e festa civile.

Foggia offrì alla regina un tributo di affetto che parlava più forte di qualsiasi proclama ufficiale: il popolo riconosceva in Maria Sofia non solo una sovrana, ma una madre e una custode della dignità meridionale.

Due date segnavano il cuore della comunità: l’onomastico dell’8 settembre e il genetliaco del 4 ottobre. In quelle giornate, Foggia e l’intera Capitanata vibravano all’unisono per la loro regina amata.

L’Archivio di Stato di Foggia conserva ancora oggi testimonianze preziose di quell’affetto collettivo, che parlano di un popolo che celebrava la sua regina anche a migliaia di chilometri di distanza.

LUCERA: IL SUD CHE RESPIRA ARTE E MEMORIA

A Lucera, la festa non fu soltanto un evento: fu un’ondata di emozione e orgoglio, un abbraccio collettivo tra storia, cultura e identità. Il vescovo Giuseppe Iannuzzi, con la sua passione ardente per la Casa Reale, trasformò questa celebrazione in un momento di pura intensità, capace di unire cuore e memoria, e di far rivivere le grandi figure del passato.

Nella terra dorata di Capitanata, dove il vento porta l’eco di storie antiche, Lucera si erge come un baluardo di memoria e orgoglio meridionale. Qui, Maria Sofia non è una figura relegata ai libri di storia: è presenza viva, Regina del Sud, amata e onorata con feste solenni che un tempo trasformavano la città in un palcoscenico di fierezza e devozione.

Nel cuore di questa eredità brilla un tesoro: il ritratto del 1859 di Maria Sofia, capolavoro del pittore napoletano Luigi Rizzo. La tela, un tempo custodita nella Pinacoteca Civica, ritrae la giovane sovrana in abiti di corte: lo sguardo fiero e, insieme, intriso di compassione, racchiude la forza e la grazia di una regina capace di conquistare i suoi sudditi. Non è un semplice quadro, ma un ponte di emozioni e identità che unisce il popolo alla sua storia.

Attorno a lei, come una corona silenziosa, i ritratti di Ferdinando IV, Ferdinando II, Maria Teresa Isabella e Francesco II si offrono allo sguardo come finestre aperte sulla grandezza borbonica. In ognuno, la pennellata non racconta solo un volto, ma un’epoca, un potere, un destino.

E c’è un altro scrigno di bellezza: il Real Teatro Maria Teresa Isabella. Tra stucchi e decorazioni, rivive il fasto di un tempo in cui la città accoglieva sovrani e artisti, offrendo spettacoli che erano riti di cultura e magnificenza.

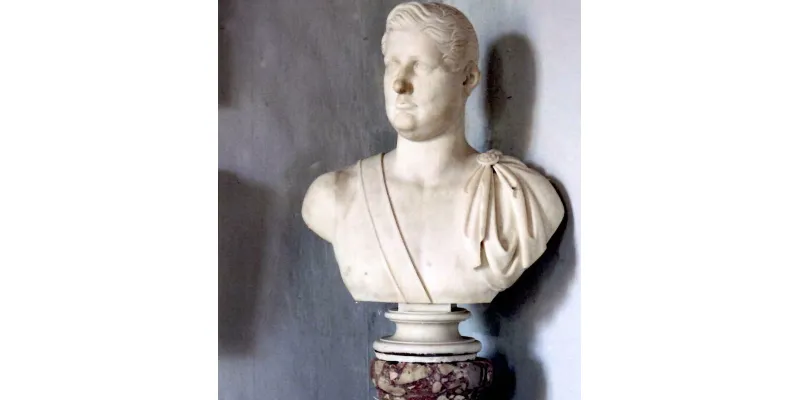

Infine, scolpito nel marmo, il busto di Ferdinando II del maestro Tito Angelini domina con austera eleganza. Un esemplare dello stesso autore è oggi conservato nel Museo Civico di Foggia, segno che l’arte del Sud ha saputo varcare confini, mantenendo intatto il proprio splendore.

Restituire luce a questi tesori non significa solo valorizzare opere d’arte: è un atto di restituzione della dignità storica, un invito a far sì che la memoria torni a parlare con voce alta e chiara. Lucera, con le sue tele, le sue sculture e le sue architetture, non è un luogo fermo nel tempo: è un organismo vivo, in cui il passato pulsa ancora e insegna al presente.

Chi attraversa le sue vie, oggi come ieri, può sentire il respiro del Sud: un canto di fierezza, bellezza e identità che chiede solo di essere ascoltato.

DALLA STORIA AL PRESENTE: UNA MEMORIA DA RICUCIRE

Il racconto della resistenza del Sud dopo l’Unità d’Italia – incarnato da figure come Maria Sofia di Baviera, dai contadini delle province meridionali, dai giovani internati nei campi militari, dai deputati messi a tacere – non è soltanto una pagina dimenticata della nostra storia. È una ferita mai completamente rimarginata, un nodo irrisolto nella coscienza nazionale.

Quella che troppo a lungo è stata definita “questione meridionale” affonda le radici in questi anni di fuoco, in un processo di unificazione che per molti fu conquista, non incontro. Le voci soffocate, i simboli cancellati, i popoli non ascoltati ci parlano ancora oggi, mentre cerchiamo di costruire un’Italia veramente unita nello spirito e nella memoria condivisa.

Ricordare Maria Sofia, le stragi, i campi di internamento, i dubbi sul plebiscito, non significa fare nostalgia o rivendicazionismo sterile. Significa restituire dignità a chi è stato ignorato, ridare volto e nome a una parte d’Italia che non si arrese, ma fu dimenticata.

Solo riconoscendo queste verità storiche potremo camminare verso un futuro più giusto, dove Nord e Sud non siano categorie contrapposte, ma parti di una stessa storia, finalmente ricucita con verità, rispetto e memoria.

EREDITÀ DI LUCE

Oggi, a più di un secolo e mezzo di distanza, quei giorni di festa non sono svaniti. Vivono. Nei ritratti che il tempo ha risparmiato, nei busti marmorei che scrutano l’orizzonte con occhi eterni, nei teatri silenziosi, custodi di applausi e meraviglia, dove ogni pietra parla e ogni eco racconta. Foggia e Lucera non narrano soltanto la storia di una regina: raccontano la forza di un Sud che seppe unirsi, celebrare la propria identità, dignità e bellezza.

Tra queste memorie, il busto marmoreo di Ferdinando II veglia come guardiano della nostra storia. Accanto, i volti eterni di Ferdinando IV, Maria Teresa Isabella, Francesco II e la regina Maria Sofia ricordano che la grandezza non svanisce mai. Essa vive: negli occhi di chi sa osservare, nelle mani di chi sa custodire, nei cuori che riconoscono la propria storia.

Maria Sofia non è soltanto ricordo. È luce. È fiamma. È simbolo di fierezza e grazia, capace di accendere in un popolo un senso di appartenenza che supera il tempo, la cronaca e le cronache della storia stessa. A Lucera, la festa non fu soltanto un evento: fu un’ondata di emozione e orgoglio, un abbraccio collettivo tra storia, cultura e identità. Il vescovo Giuseppe Iannuzzi, con la sua passione ardente per la Casa Reale, trasformò quella celebrazione in un momento di pura intensità, capace di unire cuore e memoria.

Custodire questa memoria non è nostalgia. È sfida. È promessa. È un canto che il futuro deve ascoltare.

Noi sappiamo chi siamo. Noi sappiamo da dove veniamo.

Finché i busti veglieranno, finché i ritratti fissano il nostro sguardo, finché il ricordo di Maria Sofia illumina le piazze, la storia del Sud non morirà mai. Vive. Vive nella luce di chi riconosce il passato. Vive nell’anima di chi osa custodirla. Vive, eterna, come il sole che accende i nostri giorni, come la fiamma che illumina la nostra identità, come la storia che mai potrà essere cancellata.

Eduardo Gemminni